Bild: Magazin; Bildunterschrift: Die Akten des Bestandes 507 im Magazin des Generallandesarchivs in Karlsruhe, Copyright: Tim Laubscher

NS-

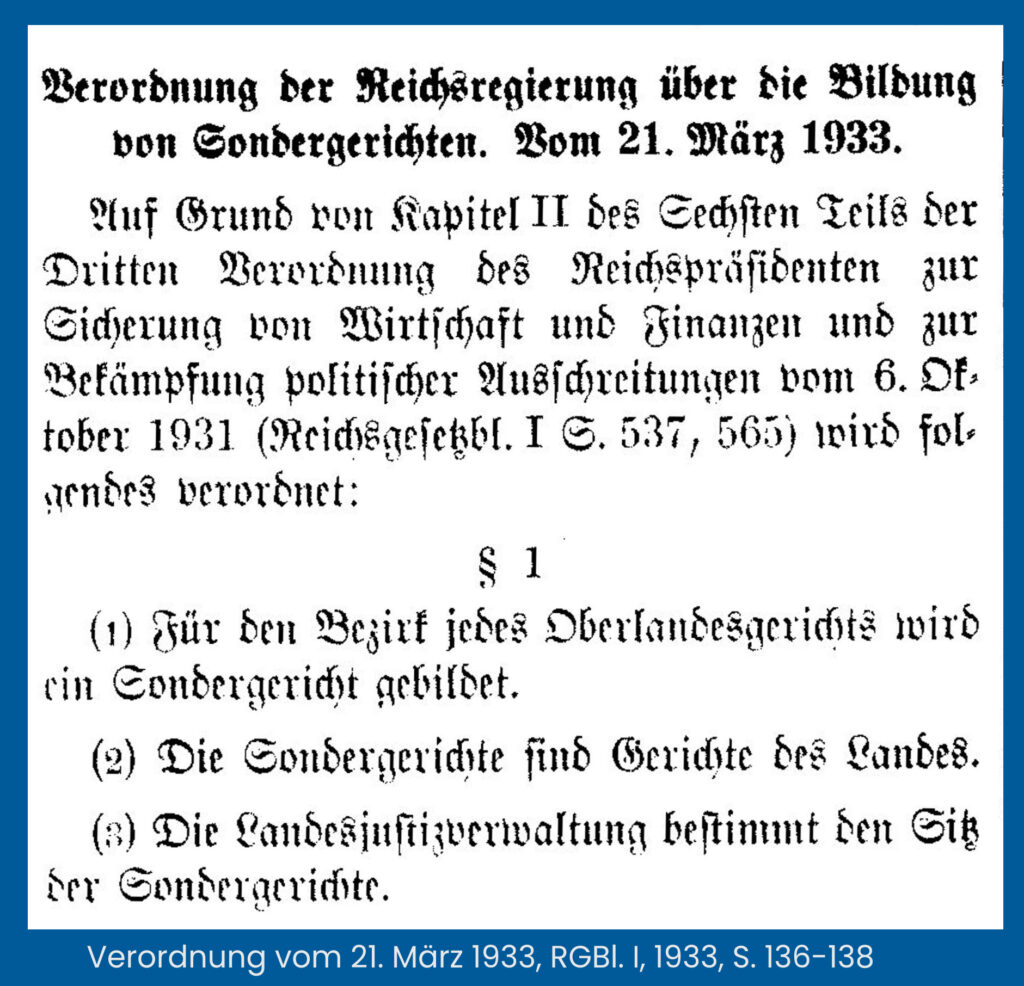

Als die Nationalsozialisten 1933 den deutschen Staat in eine totalitäre Diktatur umzuwandeln begannen, griffen sie frühzeitig in die Justiz ein. Am 21. März 1933 ordnete die Reichsregierung die Einrichtung von Sondergerichten im Deutschen Reich an. Diese Gerichte, die in der Forschung vereinzelt als „Standgerichte der inneren Front“ beschrieben wurden, zeichneten sich durch eine massive Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien aus und verhängten oft fragwürdige Urteile. Doch was waren Sondergerichte genau?

Autorin: Diana Kail

Sondergerichte existierten bereits vor der nationalsozialistischen Machtübernahme. In der Weimarer Republik wurden sie zusätzlich zum regulären Justizbetrieb eingerichtet, um in Ausnahmezuständen schnell gegen politische oder wirtschaftliche Kriminalität vorzugehen. Die durch die Verordnung vom 21. März 1933 eingerichteten Sondergerichte ähnelten zwar ihren Vorgängern, doch nutzten die NS-Machthaber sie von Anfang an zur präventiven Verfolgung und Bestrafung vermeintlicher Regimekritiker. Im Gegensatz zu ihren Vorläufern war die Tätigkeit der nationalsozialistischen Sondergerichte auch nicht zeitlich begrenzt; sie blieben bis zum Ende des NS-Regimes 1945 aktiv. Die Rechtsprechung an den nationalsozialistischen Sondergerichten war im Laufe dieser zwölf Jahre geprägt von Lenkungsmaßnahmen durch das Reichsjustizministerium, das ständige Hinzukommen neuer Straftatbestände, der Verschärfung von Strafmaßen und von der zunehmenden Beschränkung der Rechte von Beschuldigten und Angeklagten. Besonders an den Verfahren war auch die Beteiligung der Bevölkerung, die durch Denunziationen die meisten Sondergerichtsfälle herbeiführte. Die Nationalsozialisten schufen mit den Sondergerichten ein komplexes Repressionssystem, das, dynamisiert durch die Teilnahme der Bevölkerung und die eifrige Zuarbeit der Polizei, bereits geringfügig abweichendes Verhalten hart bestrafte und somit die Machtverhältnisse im „Dritten Reich“ auf lange Sicht stabilisierte.

Die am 21. März 1933 in Kraft gesetzte „Verordnung über die Bildung von Sondergerichten im Deutschen Reich“ sah vor, dass in jedem der 26 Oberlandesgerichtsbezirke eine Spezialkammer an einem Landgericht eingerichtet werden sollte, die als Sondergericht fungierte und mit drei Richtern besetzt war. Die Sondergerichte waren zunächst für politische Delikte zuständig, die in der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 und der Heimtückeverordnung vom 21. März 1933 umrissen waren. Diese stellte bereits geringfügige Äußerungen und Taten gegen das NS-Regime und seine Funktionäre, wie das unerlaubte Tragen eines Parteiabzeichens oder eine Beleidigung gegen einen Politiker, unter Strafe. Bereits im Juni 1933 wurde die Zuständigkeit der Gerichte auf Wirtschaftsvergehen ausgeweitet.

In der Anfangszeit der Sondergerichte kam es besonders häufig zu Verfahren gegen politische Gegner, vor allem aus den Reihen der KPD und der SPD. Auch Zeugen Jehovas, Mitglieder anderer religiöser Gruppen sowie Pfarrer wurden verurteilt. Jede politische Äußerung, auch etwa bei einem abendlichen Gasthausbesuch, konnte zum Gegenstand eines Sondergerichtsverfahrens werden.

Vor einer Anzeige war der Einzelne kaum geschützt, und auch während des Verfahrens waren die Möglichkeiten, sich zu verteidigen, äußerst gering. Privatpersonen denunzierten oft ihre Mitbürger*innen bei der Polizei oder Gestapo, um persönliche Konflikte auszutragen oder sich gegenüber dem Regime zu profilieren. Versuche der Beschuldigten oder ihrer Rechtsbeistände, während der Ermittlungen oder im Hauptverfahren die Vorwürfe durch Beweise oder Zeugen zu entkräften, konnten von den Gerichten abgelehnt werden. Rechtsanwälte hatten oft keine oder nur eingeschränkte Akteneinsicht. Zudem gab es keine Rechtsmittel: Einmal verhängte Urteile konnten nicht angefochten werden.

Noch vor Kriegsbeginn wurde die Zuständigkeit der Sondergerichte im November 1938 erheblich ausgeweitet: Den Staatsanwaltschaften im Deutschen Reich wurde erlaubt, sämtliche Straftaten vor einem Sondergericht statt vor den Amts- und Landgerichten anzuklagen, wovon allerdings nur wenig Gebrauch gemacht wurde. Der Kriegsbeginn 1939 brachte eine Reihe neuer Verordnungen mit sich, die neue Straftatbestände und Strafmaße festlegten. Die Rundfunkverordnung, die Kriegssonderstrafrechtsverordnung, die Kriegswirtschaftsverordnung, die Gewaltverbrecherverordnung und die Volksschädlingsverordnung stellten das Hören ausländischer Radiosender, das ungenehmigte Schlachten von Vieh (Schwarzschlachten), das Fälschen von Lebensmittel- und Bezugskarten oder den Diebstahl von Feldpostpäckchen unter hohe Strafen bis hin zur Todesstrafe.

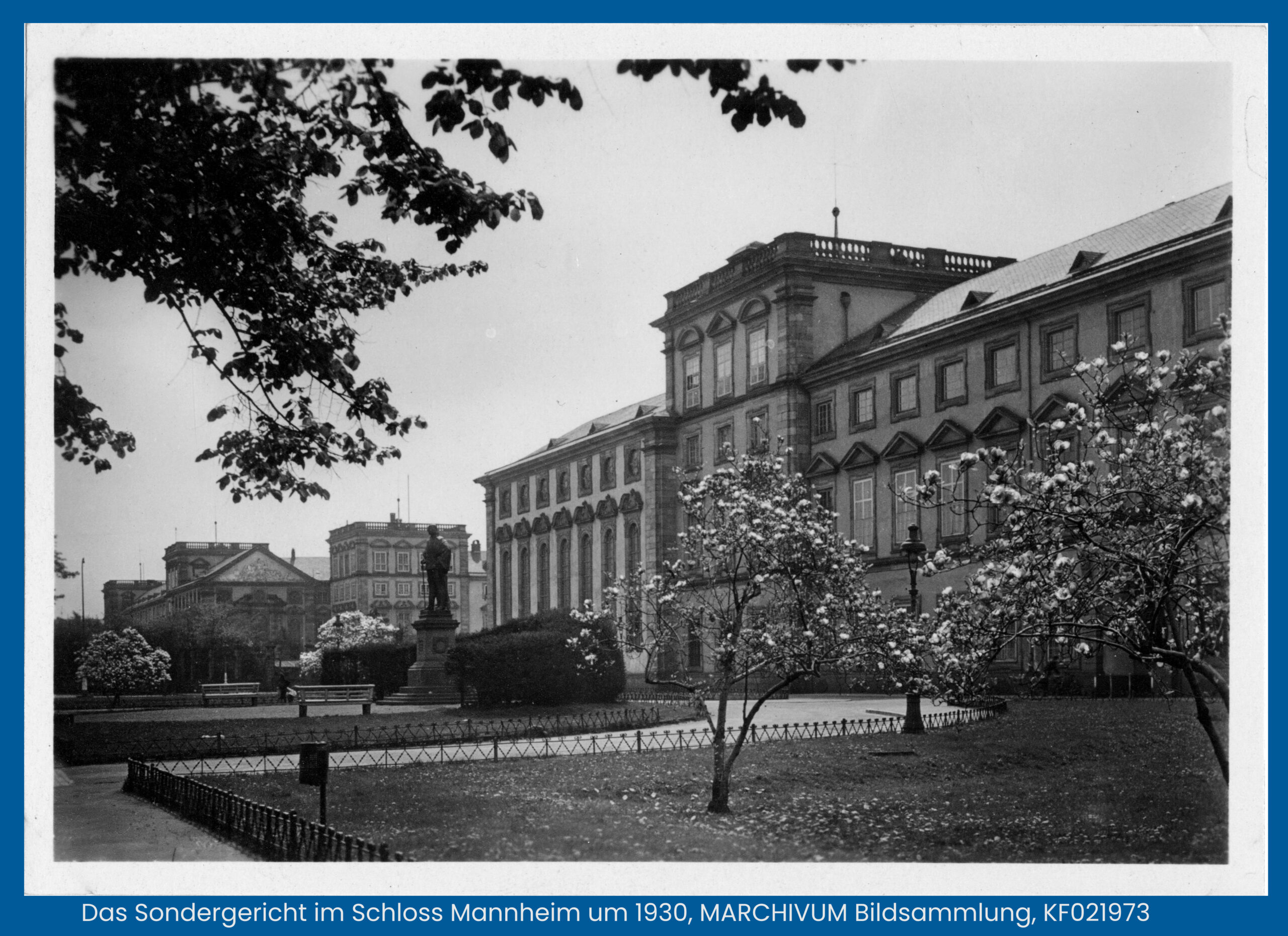

In Baden verkündete der kommissarische Justizminister Johannes Rupp bereits wenige Tage nach der Verordnung über die Errichtung von Sondergerichten vom 21. März 1933, dass im Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe ein Sondergericht am Landgericht Mannheim eingerichtet werden solle. Die Wahl fiel auf Mannheim, da die kommissarische Regierung Badens dort aufgrund der Bevölkerungsdichte und der Stärke der Arbeiterbewegung die meisten Verfahren erwartete. Am 30. März 1933 wurde das Sondergericht Mannheim als Spezialkammer des dortigen Landgerichts gebildet. Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Mannheim wurde als Anklage- und Ermittlungsbehörde bestimmt, unterstützt von den regionalen und lokalen Polizei- und den Gestapostellen. Insgesamt verfolgte das Sondergericht Mannheim mehr als 10.000 Betroffene in Baden.

Bis 1945 entstanden noch weitere Sondergerichte in Baden. Nach Kriegsbeginn ordnete das Reichsjustizministerium die Einrichtung in den grenznahen Regionen an, woraufhin Gerichte in Offenburg, Karlsruhe und Freiburg entstanden. Nachdem diese wieder aufgelöst wurden, empfahlen der Oberlandesgerichtspräsident und der Generalstaatsanwalt in Karlsruhe die Einrichtung eines zweiten Sondergerichts in Südbaden, um die Mannheimer Behörden zu entlasten. Im Jahr 1940 wurde daraufhin das Sondergericht in Freiburg errichtet, das bis Kriegsende 596 Urteile gegen mehr als 800 Angeklagte fällte.

Die Sondergerichte in Mannheim und Freiburg waren bis zur Besetzung Badens durch die Amerikaner und die Franzosen im Frühjahr 1945 aktiv. Offiziell wurden sie jedoch erst am 20. Oktober 1945 durch den Alliierten Kontrollrat aufgelöst, der anordnete, dass sämtliche seit 1933 eingerichteten Gerichte abgeschafft und die deutsche Justiz nach rechtsstaatlichen Prinzipien wiederaufgebaut werden sollten.

Während der Besatzungszeit wurden in den vier Besatzungszonen unterschiedliche Gesetze zum Umgang mit den Sondergerichtsurteilen erlassen. Im Land Württemberg-Baden führte die vorläufige Volksvertretung bereits 1946 ein Gesetz ein, das sämtliche Taten für straffrei erklärte, die sich gegen den Nationalsozialismus richteten oder die nur nach nationalsozialistischer Gesinnung als kriminell gegolten hatten. Ein weiteres Gesetz ermöglichte es, Urteile beim Landgericht Mannheim abzumildern. Dadurch wurden viele der badischen Sondergerichtsurteile bereits früh aufgehoben.

Kalmbach, Peter Lutz: Das System der NS-Sondergerichtsbarkeiten, in: Kritische Justiz 50 (2017), 226–235.

Oehler, Christiane: Die Rechtsprechung des Sondergerichts Mannheim 1933-1945 (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, 25), Berlin 1997.

Wunderlich, Maximilian: Die Rechtsprechung des Sondergerichts Freiburg 1940-1945 (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, Abt. B Abhandlung zur Europäischen und Deutschen Rechtsgeschichte, 86), Diss. Berlin 2024.

Vogl, Ralf: Stückwerk und Verdrängung. Wiedergutmachung nationalsozialistischer Strafjustizunrechts in Deutschland (Berliner juristische Universitätsschriften. Reihe Strafrecht, 4), Berlin 1997.